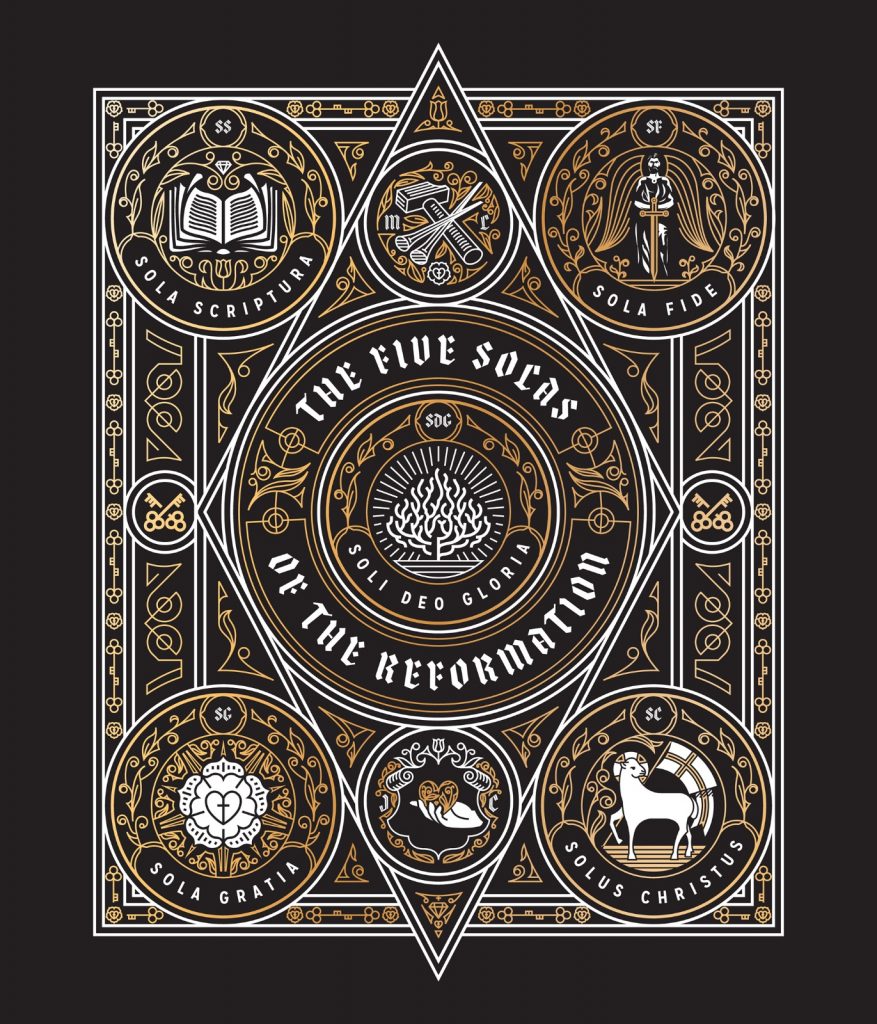

Die Reformatoren des 16. Jahrhunderts brachten fünf Grundsätze neu ins Zentrum des christlichen Glaubens – bekannt als die „5 Solas“. Diese Leitsätze fassen zusammen, worauf unser Glaube wirklich gründet – und sie sind nicht nur reformatorisch, sondern auch zutiefst biblisch und frühkirchlich verwurzelt:

1. Sola Scriptura – Allein die Schrift

Die Bibel ist die höchste Autorität in Glaubensfragen – über kirchliche Tradition oder menschliche Meinungen hinaus. Schon Kirchenväter wie Athanasius und Augustinus betonten die Heilige Schrift als Maßstab für Wahrheit und als unfehlbares Zeugnis des Evangeliums.

2. Sola Fide – Allein durch den Glauben

Der Mensch wird nicht durch Werke, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus gerechtfertigt. Diese zentrale reformatorische Wahrheit wurde auch von Klemens von Rom, Ambrosius, Augustinus und anderen frühen Kirchenvätern bezeugt.

3. Sola Gratia – Allein aus Gnade

Rettung ist ein Geschenk Gottes, nicht das Ergebnis menschlicher Leistung. Die Gnade Gottes steht am Anfang und am Ende unseres Glaubenswegs – ein Gedanke, der bei Irenäus, Augustinus und Chrysostomus klar formuliert wurde.

4. Solus Christus – Christus allein

Jesus Christus ist der einzige Mittler zwischen Gott und Mensch. Unsere Erlösung geschieht allein durch sein vollendetes Werk. Schon Cyprian, Hilarius und andere Kirchenlehrer bekannten: Nur in Christus ist Heil.

5. Soli Deo Gloria – Allein Gott die Ehre

Allein Gott gebührt die Ehre für unser Heil. Weder Menschen noch Institutionen sollen verherrlicht werden – sondern allein der dreieinige Gott. Auch Basilius der Große und Gregor von Nazianz betonten: Gott allein ist der Ursprung und das Ziel aller Gnade.

Das Prinzip „Sola Scriptura“ – „Allein die Schrift“ – ist ein zentrales Konzept in der Christlichen (Evangelikalen) Theologie, das insbesondere während der Reformation an Bedeutung gewann. Es besagt, dass die Bibel allein die höchste und unfehlbare Autorität für den Glauben und die christliche Lehre ist. Dieses Prinzip stellt die Schrift über alle Traditionen und menschlichen Autoritäten. Interessanterweise finden sich bereits in den Schriften der frühen Kirchenväter Argumente, die in gewisser Weise dem Prinzip von „Sola Scriptura“ vorwegnehmen oder zumindest einen klaren Vorrang der Bibel gegenüber anderen Quellen betonen. Im Folgenden wird aufgezeigt, wie bereits verschiedene frühe Kirchenväter eine hohe Bedeutung der Heiligen Schrift hervorhoben.

Sola Scriptura – „Allein die Schrift“ – ist ein zentrales Prinzip der protestantischen Theologie, das während der Reformation im 16. Jahrhundert in den Vordergrund rückte. Es besagt, dass allein die Heilige Schrift die höchste und unfehlbare Autorität in Fragen des Glaubens, der Lehre und des christlichen Lebens ist. Alle anderen Autoritäten – kirchliche Traditionen, Konzilien oder das Lehramt – besitzen nur eine abgeleitete, der Schrift untergeordnete Rolle.

Oft wird Sola Scriptura als ein rein reformatorisches Konzept verstanden. Tatsächlich aber wurzelt es in biblischen Aussagen selbst, folgt einer inneren Logik und findet bedeutende Vorläufer bereits in den Aussagen der Kirchenväter der ersten Jahrhunderte

Die Bibel bezeugt ihre eigene Autorität, Inspiration und Genügsamkeit in mehrfacher Hinsicht. Sie wird nicht nur als von Gott eingegebenes Wort bezeichnet, sondern auch als vollkommene Richtschnur für alle Fragen des Glaubenslebens.

a) Die Schrift ist göttlich inspiriert und ausreichend

– 2. Timotheus 3,16–17:

„Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet.“

→ Diese Passage zeigt: Die Bibel genügt vollkommen. Sie ist inhaltlich umfassend und praktisch ausreichend, um den Gläubigen in allen Belangen auszurüsten – eine gleichrangige zweite Autorität ist nicht nötig.

b) Die Schrift als Licht und Wegweiser

– Psalm 119,105:

„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg.“

→ Das Wort Gottes dient als zuverlässige Orientierung – nicht menschliche Meinungen oder Traditionen.

c) Jesus selbst stellte die Schrift über menschliche Überlieferung

– Markus 7,8–13:

Jesus kritisiert die Pharisäer dafür, dass sie Gottes Wort durch menschliche Überlieferung außer Kraft setzen.

→ Damit macht Christus klar: Die göttliche Offenbarung hat Vorrang vor allen Traditionen.

– In zahlreichen Situationen antwortet Jesus mit dem Satz: „Es steht geschrieben“ (z. B. Matthäus 4 bei der Versuchung durch den Teufel). Er berief sich stets auf die Schrift – nie auf kirchliche Traditionen oder ähnliches als gleichrangige Autorität.

a) Keine gleichrangigen Autoritäten

Wenn es mehrere gleichrangige Autoritäten gibt (z. B. Schrift und kirchliche Tradition), stellt sich die Frage: Welche entscheidet bei Widerspruch?

→ Es muss eine höchste Instanz geben. Wenn der Mensch (z. B. durch das kirchliche Lehramt) entscheidet, was maßgeblich ist, wird letztlich der Mensch zum Richter über Gottes Wort – nicht umgekehrt.

b) Nur Gottes Wort ist unfehlbar

– Die Bibel ist von Gott eingegeben → unfehlbar.

– Menschliche Institutionen (Kirche, Konzilien, Theologen) → fehlbar.

→ Daraus folgt logisch: Nur die Schrift kann letzte Norm des Glaubens sein.

Sola Scriptura bedeutet dabei nicht Solo Scriptura – also eine völlige Ablehnung von Tradition. Vielmehr heißt es, dass alle Tradition, kirchliche Auslegung und Lehre stets durch die Schrift geprüft und ihr untergeordnet bleiben müssen.

Bereits in den ersten Jahrhunderten der Kirchengeschichte betonten bedeutende Kirchenväter die Autorität und Genügsamkeit der Schrift. Zwar formulierten sie das Prinzip Sola Scriptura noch nicht in reformatorischer Klarheit, doch ihre Aussagen zeigen eine deutliche Priorisierung der Bibel gegenüber anderen Quellen.

a) Athanasius von Alexandria († 373)

– In seinem Festbrief 39 (367 n. Chr.) schreibt er:

„Die heiligen und von Gott eingegebenen Schriften genügen gänzlich zur Verkündigung der Wahrheit.“

→ Athanasius sah die Schrift als allein ausreichend an – ohne Rückgriff auf Tradition oder Lehramt.b) Irenäus von Lyon († ca. 202)

– In Adversus Haereses (2,28,2) sagt er:

„Die Schrift ist vollkommen, da sie von Gottes Wort und Geist stammt.“

→ Die Bibel war für ihn Prüfstein jeder Lehre, besonders im Kampf gegen Häresien.c) Origenes († ca. 254)

– In seinem Matthäus-Kommentar (Buch 11,3) schreibt er:

„Die, die den Kanon der Kirche bilden wollen, müssen sich nicht auf mündliche Überlieferung, sondern auf die Autorität der Schriften verlassen.“

→ Für Origenes war die Schrift die maßgebliche Instanz, nicht Tradition.d) Augustinus von Hippo († 430)

– Contra Cresconium (Buch 1, Kap. 33):

„Was nicht in der Heiligen Schrift steht, das lehne ich ab.“

– Brief 82 („Ad Honoratum“):

„Ich glaube der Heiligen Schrift, sonst niemandem.“

→ Auch Augustinus macht deutlich: Die Bibel ist oberste Autorität. Seine Aussage, dass er dem Evangelium nur aufgrund der Autorität der Kirche glaube, meint nicht eine Überordnung der Kirche, sondern deren bezeugende Rolle – wie Johannes der Täufer auf Christus hinweist.e) Tertullian († nach 220)

– In De Praescriptione Haereticorum (Kap. 38):

„Alle Häresien berufen sich auf die Schrift. Doch ihre Auslegung muss mit der Schrift selbst übereinstimmen.“

→ Auch für Tertullian ist die Bibel Maßstab und Korrektiv jeder Lehre.f) Johannes Chrysostomus († 407)

-(Homilie 33 in den Apostelgeschichte, NPNF1,1 1:210-n; PG 60.243-44, ca. 349–407 n. Chr.):

„Ein Heide kommt und sagt: ‚Ich möchte Christ werden, weiß aber nicht, wem ich mich anschließen soll; unter euch gibt es viel Streit und Verwirrung; welche Lehre soll ich wählen?‘ Wie sollen wir ihm antworten? ‚Jeder von euch‘ (sagt er) ‚behauptet, die Wahrheit zu sprechen.‘ Zweifellos: Das spricht für uns. Denn wenn wir euch aufforderten, euch von Argumenten überzeugen zu lassen, könntet ihr wohl verwirrt sein; aber wenn wir euch bitten, den Schriften zu glauben, und diese einfach und wahr sind, ist die Entscheidung für euch leicht. Wenn jemand mit den Schriften übereinstimmt, ist er der Christ; wenn jemand gegen sie kämpft, ist er weit von dieser Regel entfernt.“

g) Basilius der Große (330 – †379)

-(Über den Heiligen Geist):

„Was unsere Väter sagten, das sagen auch wir: Die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes ist gemeinsam; daher bieten wir die Doxologie dem Vater mit dem Sohn dar. Aber wir stützen uns nicht nur auf die Tradition der Väter; auch sie folgten dem Sinn der Schrift und begannen mit den Beweisen, die ich vorhin aus der Schrift ableitete und euch vorlegte.“

h) Irenäus (n. Chr 130)

-(Gegen die Häresien 3.2.1):

„Wenn sie [die Häretiker] jedoch aus den Schriften widerlegt werden, wenden sie sich und beschuldigen dieselben Schriften, als ob sie nicht korrekt oder von Autorität wären, und behaupten, dass sie mehrdeutig sind und dass die Wahrheit nicht aus ihnen extrahiert werden kann von denen, die der Tradition unkundig sind. Denn sie behaupten, dass die Wahrheit nicht durch schriftliche Dokumente überliefert wurde, sondern mündlich (durch mündliche Tradition).“

i) Cyrillus von Jerusalem (313 n. Chr)

-(Katechetische Vorlesungen, IV:17, in NPNF, Band VII, S. 23, ca. 313–386 n. Chr.):

„Für die göttlichen und heiligen Geheimnisse des Glaubens darf nicht einmal eine beiläufige Aussage ohne die Heiligen Schriften gemacht werden; wir dürfen uns nicht von bloßer Plausibilität und Redekunst ablenken lassen. Selbst mir, der ich euch diese Dinge sage, gebt nicht absoluten Glauben, es sei denn, ihr erhaltet den Beweis der Dinge, die ich aus den göttlichen Schriften verkünde. Denn dieses Heil, an das wir glauben, hängt nicht von erfinderischem Denken ab, sondern von der Demonstration der Heiligen Schriften.“

j) Gregor von Nyssa (372 n. Chr)

-(Über die Heilige Dreifaltigkeit, NPNF, S. 327, ca. 335–395 n. Chr.):

„Sie behaupten, dass wir, obwohl wir drei Personen bekennen, sagen, dass es eine Güte, eine Macht und eine Gottheit gibt. Und in dieser Behauptung gehen sie nicht über die Wahrheit hinaus; denn wir sagen es so. Aber der Grund ihrer Beschwerde ist, dass ihr Brauch dies nicht zulässt und die Schrift es nicht unterstützt. Was ist also unsere Antwort? Wir halten es nicht für richtig, ihren vorherrschenden Brauch zum Gesetz und Maßstab der gesunden Lehre zu machen. Denn wenn der Brauch als Beweis für die Richtigkeit gelten soll, können auch wir sicherlich unseren vorherrschenden Brauch vorbringen; und wenn sie diesen ablehnen, sind wir sicherlich nicht verpflichtet, ihrem zu folgen. Lasst also die inspirierte Schrift unser Schiedsrichter sein, und die Stimme der Wahrheit wird sicherlich denen gegeben werden, deren Dogmen mit den göttlichen Worten übereinstimmen.“

k) Gregor von Nyssa (372 n. Chr)

-(Über die Seele und die Auferstehung, NPNF II, V:439, ca. 335–394 n. Chr.):

„Wir sind nicht berechtigt, eine solche Freiheit zu haben, ich meine, das zu behaupten, was wir wollen; wir machen die Heiligen Schriften zur Regel und zum Maßstab jedes Dogmas; wir richten unsere Augen notwendigerweise darauf und billigen nur das, was mit der Absicht dieser Schriften in Einklang gebracht werden kann.“

Diese Kirchenväter legten somit den Grundstein für das spätere reformatorische Verständnis von Sola Scriptura.

Im Mittelalter kam es zu einer zunehmenden Gleichstellung (oder sogar Überordnung) von kirchlicher Tradition und päpstlicher Lehrautorität gegenüber der Schrift. Die Reformatoren – allen voran Martin Luther – wandten sich entschieden dagegen.

Sie sahen sich nicht als Erneuerer, sondern als Wiederhersteller der alten, biblisch begründeten Ordnung. Sola Scriptura wurde zum fundamentalen Prinzip der Reformation:

– Die Bibel ist alleinige Quelle der göttlichen Offenbarung.

– Alle Lehren, Traditionen und kirchlichen Entscheidungen müssen an der Schrift gemessen werden.

– Was nicht aus der Schrift stammt, kann nicht bindend für den Glauben sein.

Daran erkennen wir, dass Kirchenväter wie Athanasius, Irenäus, Origenes, Augustinus und Tertullian an das Prinzip von Sola Scriptura glaubten und es vertraten. Sie alle betonten die zentrale Bedeutung der Bibel und ihre Unfehlbarkeit in Fragen des Glaubens und der Lehre. Besonders in den Werken von Augustinus und Athanasius lassen sich Ansätze finden, die deutlich auf das Prinzip von „Sola Scriptura“ hinweisen: Die Bibel allein ist die höchste Autorität, und ihre Lehren sind maßgeblich für den christlichen Glauben.

Die Reformation des 16. Jahrhunderts griff diese theologischen Grundsätze auf und machte sie zum Fundament der protestantischen Theologie. In der Lehre von „Sola Scriptura“ wird die Schrift als einzige Quelle der göttlichen Offenbarung verstanden, die allen anderen Traditionen und kirchlichen Autoritäten übergeordnet ist. Die frühen Kirchenväter legten somit den Grundstein für die spätere Entwicklung dieses Prinzips, das die protestantische Identität entscheidend prägte.

Die Schrift als unverrückbares Fundament des Glaubens

Das Prinzip Sola Scriptura ist:

– Biblisch begründet – die Schrift bezeugt ihre eigene Autorität und Genügsamkeit.

– Logisch notwendig – nur eine unfehlbare Quelle kann höchste Autorität sein.

– Kirchengeschichtlich fundiert – die Kirchenväter bezeugten die Vorrangstellung der Bibel.

– Reformatorisch bekräftigt – gegen Missbräuche einer überhöhten Tradition wurde das Schriftprinzip wiederhergestellt.

Sola Scriptura bedeutet:

Die Bibel allein ist die höchste Norm für Glauben und Leben.

Alle anderen Autoritäten – Kirche, Tradition, Theologie – müssen sich vor ihr verantworten, nicht neben oder über ihr stehen.

Quellenangaben:

Sola Fide – „allein durch den Glauben“ – ist einer der zentralen Lehrsätze der Reformation. Die Reformatoren, insbesondere Martin Luther, betonten, dass der Mensch nicht durch eigene Werke, Verdienste oder religiöse Leistungen, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus von Gott gerechtgesprochen wird.

Dieser Glaube ist nicht ein menschliches Verdienst, sondern ein Empfangen – ein Vertrauen auf Gottes Gnade, die in Jesus Christus offenbart ist. Damit wird Sola Fide zu einem zentralen Pfeiler des reformatorischen Evangeliums: Gerechtigkeit wird empfangen, nicht erarbeitet.

Die Bibel, besonders das Neue Testament, spricht mit außergewöhnlicher Klarheit davon, dass Rechtfertigung allein aus Glauben geschieht – unabhängig von Werken:

Römer 3,28:

„So halten wir nun dafür, dass der Mensch durch den Glauben gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke.“

Römer 4,5:

„Dem aber, der nicht Werke tut, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet.“

Galater 2,16:

„… dass der Mensch nicht durch Werke des Gesetzes gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus.“

Epheser 2,8–9:

„Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben – und das nicht aus euch: Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme.“

Johannes 5,24 (Jesu eigene Worte):

„Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben … und ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen.“

Zentrale Aussage:

Der Glaube ist das Instrument, durch das der Mensch Gottes Gnade empfängt. Gute Werke folgen diesem Glauben zwar – sie sind Frucht, aber niemals Grundlage oder Bedingung der Rechtfertigung.

Die Lehre von Sola Fide ergibt sich nicht nur aus der Bibel, sondern auch aus einem klaren theologischen Denken:

a) Gottes Heiligkeit und Anspruch

Gott ist vollkommen heilig (Habakuk 1,13)

Er verlangt vollkommene Gerechtigkeit (Matthäus 5,48)

→ Das bedeutet: Wer vor Gott bestehen will, müsste selbst vollkommen sein.

b) Der Mensch ist sündhaft und gefallen

Römer 3,10–12: „Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer … alle sind abgewichen.“

→ Kein Mensch kann von sich aus Gottes Maßstab erfüllen.

c) Fazit: Gerechtigkeit muss geschenkt werden

Weil der Mensch niemals durch eigene Leistung gerecht werden kann, bleibt nur eine Möglichkeit: eine fremde Gerechtigkeit, die nicht aus uns selbst kommt, sondern von Christus geschenkt wird.

Diese Gerechtigkeit wird im Glauben empfangen.

Der Glaube ist dabei kein Werk, sondern eine empfangende Haltung – die „ausgestreckte Hand“, die das Geschenk Gottes annimmt.

Römer 11,6 macht deutlich: „Wenn aber aus Gnade, dann nicht aus Werken – sonst wäre Gnade nicht mehr Gnade.“

Gott belohnt nicht Werke, sondern schenkt Gerechtigkeit – aus Gnade, durch den Glauben.

Obwohl die Reformation die Lehre von Sola Fide systematisch entfaltet hat, war der Gedanke keine Neuerfindung, sondern tief in der frühchristlichen Theologie verwurzelt. Viele Aussagen der Kirchenväter bezeugen deutlich, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird – nicht durch Werke.

Klemens von Rom († ca. 99 n. Chr.)

„Wir … werden nicht durch uns selbst gerechtfertigt, … sondern durch den Glauben, durch welchen der allmächtige Gott alle von Ewigkeit her gerechtfertigt hat.“

(1. Clemensbrief, Kap. 32)

→ Einer der frühesten außerbiblischen Texte, der Sola Fide klar formuliert.

Irenäus von Lyon (ca. 130–202)

„Durch den Glauben an ihn (Christus) hat er uns gerettet.“

→ Die Gnade Gottes kommt durch den Glauben – eine Linie, die Paulus folgt.

Ambrosius von Mailand († 397)

„Nicht durch Werke, sondern durch den Glauben wird ein Mensch gerechtfertigt.“

(Kommentar zu Römer 4,5)

→ Stützt sich auf Römer 4 – genau wie später Luther.

Augustinus († 430)

„Nicht durch unsere Verdienste werden wir gerechtfertigt, sondern durch den Glauben.“

„Gott krönt in uns nicht unsere Verdienste, sondern seine Gaben.“

→ Obwohl Augustinus später auch das kirchliche System stark prägte, bleibt sein Denken in Bezug auf Gnade und Glauben zentral – Luther selbst berief sich stark auf ihn.

Hilarius von Poitiers († 367)

„Der Glaube allein rechtfertigt.“

(De Trinitate, Buch 9, Nr. 61)

→ Wörtlich Sola Fide – sehr früh, sehr klar.

Johannes Chrysostomus († 407)

„Was wir auch tun mögen, niemals können wir dadurch gerecht werden. Es ist allein die Gnade Gottes, die uns rettet.“

(Homilien zum Römerbrief, Homilie 7)

→ Werke haben keinen rechtfertigenden Wert – nur Gottes Gnade zählt.

Die reformatorische Lehre von Sola Fide war also keine neue Idee, sondern eine Wiederentdeckung einer bereits in Bibel und Kirchengeschichte bezeugten Wahrheit.

Die römisch-katholische Kirche des Mittelalters hatte über Jahrhunderte hinweg Werkgerechtigkeit, Ablässe und Sakramentalismus in den Vordergrund gestellt. Luther und die Reformatoren riefen mit Sola Fide dazu auf, zum Evangelium zurückzukehren: zur Errettung allein aus Gnade, durch Glauben, in Christus.

Sola Fide ist:

Biblisch fundiert: Der Mensch wird allein durch Glauben gerecht.

Theologisch notwendig: Gottes Heiligkeit und menschliche Sünde lassen keinen anderen Weg zur Gerechtigkeit offen.

Kirchengeschichtlich gestützt: Viele Kirchenväter bezeugen bereits das Prinzip.

Christus-zentriert: Unsere Gerechtigkeit liegt nicht in uns, sondern in ihm.

Heilsgewissheit schenkend: Weil unsere Rettung nicht auf unseren Leistungen beruht, sondern auf Gottes Treue.

Der Glaube ist keine menschliche Leistung – er ist Vertrauen auf das, was Gott in Christus getan hat. Wer glaubt, ruht in der Gnade Gottes – und lebt ein neues Leben, das Frucht bringt.

Sola Gratia – Allein aus Gnade gerettet

Die reformatorische Lehre von Sola Gratia besagt:

Die Rettung des Menschen geschieht allein aus Gottes Gnade – ohne jedes Verdienst oder Zutun des Menschen. Es ist nicht der Mensch, der sich zu Gott erhebt, sondern Gott, der sich zum verlorenen Menschen herabneigt.

Die Schrift ist durchzogen von der Wahrheit, dass der Mensch aus Gnade gerettet wird – nicht durch Werke, nicht durch Herkunft, nicht durch religiöse Leistungen.

Epheser 2,8–9:

„Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben, und das nicht aus euch – Gottes Gabe ist es; nicht aus Werken, damit sich niemand rühme.“Titus 3,5:

„Er hat uns errettet – nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit.“Römer 3,23–24:

„Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes, und werden gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung in Christus Jesus.“2. Timotheus 1,9:

„[Gott] hat uns errettet und berufen mit einem heiligen Ruf – nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade.“

Die Bibel zeigt deutlich: Gnade ist unverdient, souverän, befreiend. Der Mensch bringt nichts mit, was ihn vor Gott angenehm machen könnte.

Die Lehre von Sola Gratia ergibt sich logisch aus zwei zentralen Wahrheiten:

1. Gott ist heilig und vollkommen gerecht.

→ Er kann keine “halbe Gerechtigkeit” akzeptieren.

2. Der Mensch ist durch die Sünde geistlich tot (Epheser 2,1).

→ Ein Toter kann nichts tun. Auch das Wollen zum Glauben ist bereits Gnade (vgl. Philipper 2,13)

Daraus folgt:

Wenn der Mensch geistlich tot ist, kann nur Gott das erste und entscheidende Handeln tun. Jede Form von “Mitwirkung” zur Errettung würde bedeuten, dass Gottes Gnade nicht ausreicht – und der Mensch sich zumindest ein kleines Stück rühmen könnte.

Doch die Bibel sagt: „Damit sich niemand rühme.“ (Epheser 2,9)

Bereits in der frühen Kirche finden sich klare Aussagen, dass die Rettung aus Gnade geschieht – nicht durch Verdienst:

Klemens von Rom (1. Jh.):

„Alle sind wir durch denselben Herrn berufen worden, nicht durch uns selbst noch durch unsere Weisheit oder Frömmigkeit … sondern durch den Glauben, durch den alle Auserwählten Gottes gerechtfertigt worden sind.“Augustinus (354–430):

„Wenn aber die Gnade nicht Gnade ist, wenn sie nicht völlig unverdient ist, dann ist sie keine Gnade mehr.“

Und:

„Es ist nicht der freie Wille des Menschen, sondern die Gnade Gottes, die den Anfang macht.“Ambrosius von Mailand (339–397):

„Wenn es um das Heil geht, zählt nicht das Verdienst des Menschen, sondern allein die Gnade Gottes.“

Sola Gratia bedeutet:

Der Mensch kann nichts zu seiner Rettung beitragen. Sie ist ein reines Geschenk Gottes, empfangen durch den Glauben, aus Liebe, durch das stellvertretende Werk Jesu Christi.

Nur wer Sola Gratia wirklich versteht, kann sagen: „Allein Gott sei die Ehre“ – Soli Deo Gloria.

Solus Christus (Allein Christus) und Soli Deo Gloria (Allein Gott die Ehre)

… jeweils begründet durch die Bibel, die Kirchengeschichte und die Logik:

Biblische Begründung:

Die Schrift lehrt eindeutig: Jesus Christus allein ist der Weg zu Gott – ohne Mittlerfiguren, ohne Zusatzbedingungen:

Johannes 14,6:

„Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn durch mich.“1. Timotheus 2,5:

„Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen: der Mensch Christus Jesus.“Apostelgeschichte 4,12:

„Und es ist in keinem anderen das Heil; denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden.“Kolosser 1,19–20:

„Denn es gefiel Gott, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich selbst versöhnte… durch das Blut seines Kreuzes.“

Die Bibel schließt alle anderen „Heilsvermittlungen“ – ob Priester, Heilige, Maria, Werke oder Tradition – aus. Nur in Christus ist das Heil, nur er ist der Mittler.

Kirchengeschichte:

Irenäus von Lyon (2. Jh.):

„Jesus Christus ist der eine Lehrer der Wahrheit, der einzige, der uns zum Vater führt.“Athanasius (4. Jh.):

„Allein der Sohn ist der Mittler. Kein Geschöpf, kein Engel, kein Heiliger kann die Gottferne überbrücken.“Augustinus (5. Jh.):

„Christus allein ist das Haupt, der Mittler und der Weg zum Vater – ohne ihn gibt es keinen Zugang zu Gott.“

Die Reformation kehrte mit Solus Christus bewusst zurück zu dieser exklusiven Mitte des Evangeliums – gegen das mittelalterliche System von Priestertum, Heiligenverehrung und sakramentalen Mittlern.

Logische Begründung:

Wenn Christus allein vollkommen ist, braucht es keinen weiteren Mittler.

Wenn sein Opfer vollkommen ausreicht (Hebräer 10,14), ist jeder Zusatz ein Angriff auf seine Ehre.

Wer etwas hinzufügt, sagt indirekt: „Christus genügt nicht.“

→ Das ist letztlich eine Beleidigung seiner Vollkommenheit.

Biblische Begründung:

Jesaja 42,8:

„Ich bin der HERR, das ist mein Name; und meine Ehre gebe ich keinem anderen noch meinen Ruhm den Götzen.“1. Korinther 10,31:

„Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut – tut alles zur Ehre Gottes.“Römer 11,36:

„Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit!“Offenbarung 5,13:

„Dem, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm sei Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit!“

Kirchengeschichte:

Augustinus:

„Die ganze Ehre für das Heil gehört allein Gott. Wenn der Mensch sich rühmt, dann beleidigt er die Gnade.“Anselm von Canterbury (11. Jh.):

„Gott allein gebührt Ruhm, denn alles, was der Mensch hat, hat er von ihm.“

Die Reformation stellte diese Wahrheit bewusst dem kirchlichen Machtmissbrauch entgegen – Ablässe, Reliquienkult, Heiligenverehrung, Päpste – all das lenkte die Ehre vom Schöpfer zum Geschöpf.

Logische Begründung:

Wenn alles Gnade ist (Sola Gratia), und wenn Christus allein rettet (Solus Christus), und wenn der Glaube selbst ein Geschenk ist (Sola Fide),

→ dann gehört alle Ehre allein Gott.

Der Mensch kann sich nichts zuschreiben – keine Verdienste, keine Werke, keine Leistung.

→ Alle Ehre – Soli Deo Gloria!

Solus Christus bewahrt die absolute Einzigartigkeit und Herrschaft Jesu.

Soli Deo Gloria schützt die Ehre Gottes vor jeder menschlichen Anmaßung.

Gemeinsam bezeugen sie:

Nur Christus rettet – und nur Gott gebührt dafür Ruhm.